Аннотация. В статье описаны исследования драматурга и теоретика театра Н. Н. Евреинова, посвященные сновидениям и их конструированию на сцене, включая создание сновидческой архитектоники. Автор приводит анализ метода Евреинова, его попыток идентификации бессознательного и размещения праобразов в театре. Рассмотрены такие основные понятия теории Евреинова, как двойной театр, инобытие, анфилада и другие, а также их конструирование в мифологическом пространстве.

Николай Николаевич Евреинов [I] (1879—1953), театральный деятель, теоретик театра и драматург был одной из ключевых фигур Серебряного века и одним из интересных представителей русского зарубежья середины века. Он успешно менял роли — от вездесущего денди и русского Оскара Уайльда в кругу «мирискусников» до строгого масона и профессора в Париже, где он провел почти четверть века.

Предметом сегодняшнего сообщения является пристальное и постоянное внимание Евреинова к сновидениям, которые он не только исследовал в своих теоретических работах, но и конструировал на сценах своих многочисленных, в количестве более сорока, пьес [II], создав определенную сновидческую архитектонику. Это было сделано на основании его теоретических изысканий, которые тогда во многом были инновационны.

Декларацию новой театральности в России Евреинов представил в своей ранней работе 1908 года «Введение в монодраму». Метод Евреинова заключался в распространении законов театра на любые жизненные процессы. Он был создателем не столько новой теория театра, сколько философии театрализации жизни. Театральность — это не театр, а всеобщая жизненная основа. А наибольшее приближение к монодраме в том смысле, в каком ее понимает Евреинов, «обнаруживается в драматических произведениях, представляющих сон или длящуюся галлюцинацию» [3, c. 104].

В 1911 году в Москве прошел Первый съезд Русского союза невропатологов и психиатров [III]. В 1912 году выходит на русском перевод Зигмунда Фрейда под названием «Психология сна» [IV]. Уже в этом же 1912 году Фрейд напишет Юнгу: «В России (в Одессе), кажется, началась местная эпидемия психоанализа» [18, c.166].

Все в том же, 1912, году, ставшим примечательным для евреиновских мыслей о снах, выходит его следующая работа о театральности — «Театр для себя» [V], название которой превратилось в одно из основных понятий его теории [VI]. В работе развивались представления Евреинова не только о театрализации жизни, но и о сущности сновидения.

В то время (1910—1917) Евреинов работал главным режиссером в театре «Кривое зеркало» [2, c. 5—28], где поставил семь монодрам, одна из которых называлась «Сон» (1913) [VII]. Все в том же 1912 году Евреинов стал сам автором монодрамы, которой гордился, называя «самой оригинальной пьесой в мировой истории театра» [15], с психологическим названием «В кулисах души». Это представление предварял актер-лектор сообщением: «согласно новейшим данным», — самодовольно вещал он, — «человеческая душа не есть нечто неделимое, а состоит из нескольких “Я”. Ясно? (Пишет Я=Я1+Я2+Я3)» [4]. Расшифровка формулы производилась по ходу развития сюжета. Сценография изображала пространство грудной клетки — предположительно место расположения души. Сюжет определяла борьба долга, обозначенного Я-рациональным, и любви, обозначенной Я-эмоциональным. Третье Я, называемое Я-подсознательное, не принимало участия в борьбе. Однако после смерти первых двух Я и остановки до того пульсирующего сердца Я-подсознательное пробуждалось.

«Сон (сновидение) — драма нашей собственной выдумки, “театр для себя”, где сам себя видишь в произвольной действительности, как на ленте гигантского кинематографа» [10, c. 152], — исходная позиция Евреинова. Евреинов постоянно обращался к сновидениям и теперь, нередко, к Зигмунду Фрейду, которого цитировал и называл гениальным. Библиография его текстов включает множество актуальных на тот момент работ по изучению аспектов сновидений [VIII].

Евреинов был занят попыткой идентификации бессознательного, пытаясь разместить в его сфере и свой театр, и свои сны. Бессознательное (подсознательное) принималось за хранилище того, из чего конструировались сновидения: праобразов, или архетипов. «Что театрализация, в смысле драматизации, является чем-то естественным, природным, прирожденным человеческой психике — в этом нас лучше всего убеждает работа сна, под которой современная психология понимает переработку скрытых в нас мыслей в явное содержание сна» [IX; 11, c. 58—59], — писал Евреинов (1912), добавляя со значением: «как учит Зигмунд Фрейд». Театральный инстинкт, задекларированный Евреиновым и приравненный им к инстинкту размножения и инстинкту самосохранения, ведет к преображению Я.

Театральность сопровождает человека постоянно и проявляется во всем. Фрейд объяснял действия человека подсознательным сексуальным влечением. Евреинов объяснял сексуальное влечение подсознательной театральностью.

Другим основным понятием теории Евреинова был двойной театр [13, c. 5—28], который составляло театральное пространство, сопряженное со сновидческим универсумом. При этом сновидению отводилась основная роль, оно являлось моделью строящегося по законам театра мирового единства и обозначалось как инобытие [8, c. 245].

Инобытие могло принимать формы обычного сна, сна опиумного, сна гипнотического, видения потустороннего мира или того света, а также образ прошлого или пространство мифа. Его двойной театр — это не театр двух пространств, а театр, в котором каждое пространство имеет свое продолжение и отражение в сновидении. Для своего двойного театра Евреинов строит анфиладу.

В анфиладе — ряду последовательно примыкающих друг к другу пространств, расположенных по оси — определяющим свойством конструкции является сквозная перспектива. В истории европейского изобразительного текста одно из первых ярких изображений анфилады — «Интерьер с женщиной за клавесином» (1600) Эмануэля де Витте. Современную Евреинову анфиладу можно увидеть на картине Феликса Валлотона (рис. 1) [14, c. 23—25].

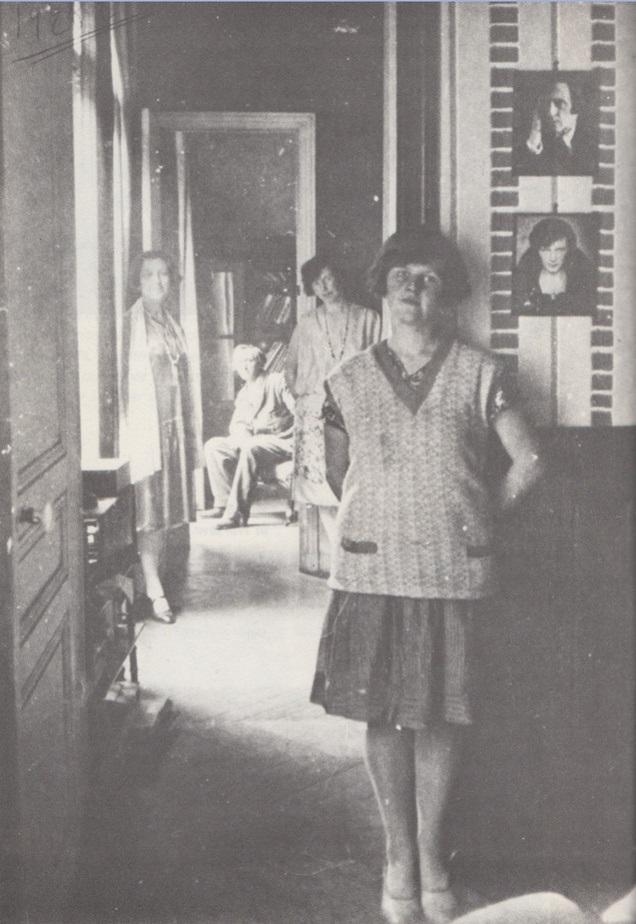

В сквозной перспективе анфилады Валлотона легко разместить двойной театр Евреинова. Сам Евреинов через четверть века после Валлотона анфиладу зафиксирует в своей парижской квартире сквозным взглядом фотографии (рис. 2) [17].

|  |

| Рис. 1. Феликс Валлотон «Интерьер с женщиной в красном» (1903) | Рис. 2. Фотография «Evreinov at home on rue d’Alboni, Paris» (1928) |

В пьесах Евреинов разработал свою сценографию, и понятие двойного театра получило пространственное практическое оформление на сцене: оно выписано в ремарках и проступает в диалогах. Сценографическая анфилада выстраивается им с помощью проемов — в первую очередь окна и двери.

Наиболее успешная пьеса «Самое главное» (1921) [X] стала первой из трилогии «Двойной театр». Она была необыкновенно востребована в Европе и шла в театрах более 20 стран. Только в Париже в театре Шарля Дюллена «Ателье» (с 1926) спектакль был показан около 250 раз. И даже была экранизирована в 1942 году по сценарию Жана Кокто.

Дверь здесь представлена в рекордном количестве для одной, даже евреиновской, пьесы. Действие начинается ремаркой [7, c. 64] — буквально начерченным Евреиновым планом сцены, на котором — девять дверей, за каждой из которых разыграется отдельный спектакль [XI].

В пьесе «Корабль праведных» (1924—1927) сценография обретает объем, растущий в высоту. В нем каждая часть приготовлена к умножению, анфилада будет иметь версии, например: «Налево, в комнате (начинаясь недалеко от переднего плана и поднимаясь вглубь), примыкает к стене неширокая лестница, ведущая во второй этаж пансиона. Высокая, входная дверь направо, в глубине (ведущая в переднюю) остается почти все время настежь открытой, в противоположность невысокой двери налево, находящейся под лестницей» [5, c. 110]. «На заднем плане комнаты, в амбразуре окна, группируются две барышни с пожилой дамой и капитан» [5, c. 131].

Самая сложная архитектоника придумана для последней пьесы трилогии «Двойной театр» — «Театр вечной войны» (1928). Это театр продолжений отражениями, сцена-экран выполняет роль зеркала. Действие пьесы происходит в театральном училище, здесь множатся не только актерское пространство и его персонажи, но и их ракурсы, бесконечные отражения которых создают фактуру пьесы, напоминающую калейдоскоп. Ремарки становятся многословнее, а дверные проемы — многочисленнее и многообразнее, они завешиваются завесами, превращаются в арки, окна, рамки. Почти неисчисляемое количество дверей сценографии еще больше усиливает калейдоскопический эффект, всякую дверь можно принять за отражение другой.

Ремарка к первому действию театрализует двери завесами или портьерами, создавая предчувствие пока еще не раскрытых кулис. Они обещают по ходу пьесы сквозной взгляд на возможную тайну, пока зашифрованную: «У самой авансцены — не то арка, не то архитектурная рамка, использованная по бокам сцены, — вблизи рампы, — для создания двух меблированных “уголков” […]. По сторонам этой “арки”, крайне незначительной толщины, красуются, сзади нее, раздвинутые в тугие складки части массивной парчовой завесы золотисто-ржавого цвета, с черно-шелковым узором неопределенного рисунка. Того же цвета и с тем же трудноразборчивым узором, видны портьеры над двумя дверями гостиной — направо и налево — остающиеся почти все время открытыми. Дверь же посредине, без всякой портьеры над нею, очень широкая, раздвижная, похожая своими матовыми стеклами на дверь классной комнаты или кабинета в банкирском доме […]» [9, c. 182].

В другом действии анфилады сплетены в многоуровневый лабиринт: «В первом этаже — большая, занимающая ширину всей сцены, неглубокая веранда, спускающаяся двумя ступенями к рампе. […] Посреди веранды — дверь, ведущая в коридор, пролегающий между двумя рядами комнат; по бокам двери — большие завешанные окна, из коих лишь одно — правое от двери — открыто настежь, позволяя догадываться, что за ним кабинет. […] Над верандой — слегка покатая крыша, на которую выходит — окаймленная невысокими перилами — дверь посредине и окна по бокам» [9, c. 227].

Ссылаясь на ученика Фрейда Карла Абрахама (1877—1925), Евреинов называет сновидение мифом [XII] своего театра, а в мифологическом пространстве у его обитателей должен быть архетипический предок. Символ является средством его выявления, но его можно принять за маску. Например, такой разговор персонажей подчеркивает принципиальную роль маски в теории Евреинова:

«Ю-Джэн-Ли. (подносит свой шейный крест к губам.) Я клянусь тебе в этом!

Директриса. Чем ты клянешься?!! (Срывает с нее крест. Вновь раздается оглушительный удар грома.) Я не дам тебе прятаться под этой маской!!!

Ю-Джэн-Ли. Приди в себя!.. Сумасшедшая! Я клялась символом, а не маской» [9, c. 279].

Маска и символ у Евреинова взаимосвязаны. Маска превращается в узор занавеса, становится средством связи с мифом, средством скрепления анфиладных пространств и может стать символом, например, на занавесе: «полы завесы медленно сдвигаются, обнаруживая на ней, словно цветы на обоях, четкий узор черных полумасок, затканных на золотисто-ржавом фоне» [9, c. 207]; или: «зритель как бы переносится в другой театр и перед ним возникает неглубокая, занимающая лишь просцениум и “первый план” сцена, ограниченная задником, испещренным красными, стилизованными языками оранжевого пламени, струи дыма от которых, сливаясь, образуют наверху задника изображение огромной скорбной маски» [5, c. 125].

И здесь Евреинов уже противоречит Фрейду, открывая свой путь к бессознательному. Маска Евреинова может становиться символом, если через нее открывается сквозной взгляд в его анфиладу, ведущую в бессознательное и сновидения.

Примечания:

[I] Родился в Москве в семье инженера путей сообщений и французской аристократки. В 22 года закончил Петербургское училище правоведения и начал работу в министерстве путей сообщения (до 1914 года). Одновременно изучал философию в Петербургском университете и обучался композиции в консерватории в классе Римского-Корсакова и Глазунова. Известность как драматург получил в 1905 году: его пьесу поставил Александринский театр. С 1925 года жил и работал в Париже.

[II] Евреинов написал более 40 пьес и 7 киносценариев. Три пьесы-трактата: «Самое главное» (1921), «Корабль праведных» (1924—1927), «Театр вечной войны» (1928), образовавшие философскую трилогию «Двойной театр», и пьеса «Чему нет имени (Бедной девочке снилось)» (1935—1937) составили наиболее значительную часть его драматургии.

[III] Это было сразу после II Международного психоаналитического конгресса в Нюрнберге, когда были учреждены национальные общества в Берлине, Вене и Цюрихе. Новое Правление Русского Союза невропатологов и психиатров выбрало председателем Н. Н. Баженова (1857—1923), он же был председателем Московского литературно-художественного кружка и видным масоном [16].

[IV] Более точное название «О сновидении» — краткое изложение основных положений «Толкования сновидений» 1900 года [13].

[V] Следующие работы о театральности: «Театр для себя» (1912) и «Театр как таковой» (1915—1917).

[VI] Следующая была — «Театр как таковой» (1915—1917).

[VII] Автором ее был Борис Гейер, также как и других монодрам, исследовавших жизнь души: «Воспоминание», «Вода жизни», «Что говорят — что думают».

[VIII] Среди них, например, — монография русского автора, Манасеиной Марии, «Сон как треть жизни человека», или «Физиология, патология, гигиена и психология сна» (1892).

[IX] «Что театрализация, в смысле драматизации, является чем-то естественным, природным, прирожденным человеческой психике — в этом нас лучше всего убеждает “работа сна”, под которой новейшая психология понимает переработку скрытых в нас мыслей в явное содержание сна. — Сновидение почти всегда состоит из зрительных картин (ситуаций), причем — как учит Зигмунд Фрейд, понимающий в своей гениальной “Психологии сна” (1912) ситуацию как “драматизацию”, — оно, т. е. сновидение, “лишь очень редко дает точную, без всяких примесей репродукцию действительных сцен”. Сновидение, согласно “фрейдовской науке”, есть образное использование желания, которое, быть может, потому только и “применяется доверчиво, что является нам в виде зрительного восприятия”. (Мы верим только нашим глазам: отсюда убедительность всего зрелищного, т. е. театрального.) “Чтобы помнить сновидение, — необходимо подвергнуть психический материал сгущающей прессовке, внутреннему раздроблению, перемещению и, наконец, избирательному воздействию со стороны наиболее годных для образования ситуаций составных частей… Если мы представим себе, например, задачу, заключающуюся в том, чтобы заменить фразу из какой-нибудь руководящей статьи или судебной речи рядом картинных изображений, то мы легко поймем, какие изменения вынуждена производить сонная психика в целях картинности сновидения”. Самая отвлеченная мысль инсценируется нами во сне без малейшего участия нашего сознательного “я”. […] Но главное доказательство естественности театрализации, какое мы можем почерпнуть из учения Фрейда, состоит в том, что результат анализа сонной психики приводит к выводу, что “мысль, выражающая пожелание в будущем, заменена (во сне) картиной, протекающей в настоящем”. То же самое, по существу, мы склонны беспрерывно проделывать и наяву, потому что, вечно недовольные действительностью, мы обращаем наше желание будущего изменения ее в некий факт настоящего, эфемерный, но “убедительный”, как создание сна. Это обращение и есть театрализация» [11].

[X] Пьесе «Самое главное» сопутствовал эксперимент поклонника Евреинова Н. П. Ижевского по театротерапии (1920). В 1921 в единой трудовой школе был поставлен спектакль «Так было — так не было» [6]. Он взял как материал для спектакля реальные отношения учеников класса — ситуацию, возникшую между одной девочкой и несколькими мальчиками. Девочка стала Коломбиной, а мальчики — Франтом, Доктором Фаустом, Пьеро, Арлекином, Человеком без маски. «Это был замечательный опыт коллективного психоанализа, произведенный сценически. […] Это была “театрализация жизни” в лучшем смысле этого понятия, “театр для себя”» [12].

[XI] Пьесы приготовлены доктором Фреголи и будут разыграны для персонажей специально нанятыми им актерами для преображения как первых, так и вторых. Симптом Фреголи — бредовая убежденность в том, что мнимый преследователь постоянно меняет свою внешность до неузнаваемости, появляется у лиц, страдающих бредом преследования. Происходит от имени итальянского актера Леопольдо Фреголи (1867—1936), славившимся умением менять внешность по ходу действия. В романе Набокова «Отчаяние» (1934) главный герой переодевается «необычайно быстро, с легкой стремительностью некоего Фреголи». Синдром впервые описан в 1927 году в статье П. Курбона (P. Courbon) и Дж. Фейла (G. Fail) «Syndrome d’illusion de Frégoli et schizophrénie».

[XII] Евреинов в связи с этой темой ссылается на работу Абрахама Карла в русском переводе [1].

Библиографический список:

- Абрахам К. Сон и миф. Очерк народной психологии. — М.: Современные проблемы, 1912. — 114 с.

- Джурова Т. Николай Евреинов: Театрализация жизни и искусства // Оригинал о портретистах. — М.: Совпадение, 2005. — С. 5—28.

- Евреинов Н. Введение в монодраму // Демон театральности. — М. СПб.: Летний сад, 2002. — С. 99—115.

- Евреинов Н. В кулисах души // Драматические сочинения. В 3 т. Т. 3. — СПб.: Сириус., 1923. — С. 33—47.

- Евреинов Н. Корабль праведных // Двойной театр. — М.: Совпадение, 2007. — С. 110—131.

- Евреинов Н. О новой маске. — Петроград: Издание 13-й Советской Трудовой школы., 1923 — 252 с.

- Евреинов Н. Самое главное // Двойной театр. — М.: Совпадение, 2007. — С. 25—108.

- Евреинов Н. Сатирическая доминанта в творчестве Ильи Саца // Оригинал о портретистах. — М.: Совпадение, 2005. — С. 245—259.

- Евреинов Н. Театр вечной войны // Двойной театр. — М.: Совпадение, 2007. — С. 182—279.

- Евреинов Н. Театр для себя. К философии театра // Демон театральности. — М. СПб.: Летний сад, 2002. — С. 131—241.

- Евреинов Н. Театрализация жизни. Театр как таковой // Демон театральности. — М. СПб.: Летний сад, 2002. — С. 58—59.

- Казанский Б. Метод театра: Анализ системы Н. Н. Евреинова. — Л.: Academia, 1925. — 172 с.

- Максимов В. Философия театра Николая Евреинова // Евреинов Н. Демон театральности. — М., СПб.: Летний сад, 2002. — С. 5—28.

- Суважицкая (Славина) О. О театральности живописи Феликса Валлотона (1865—1925). Улики театра // Новый мир искусства. — 2008. — № 61 (2). — С. 23—25.

- Тихвинская Л. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века. — М.: Молодая гвардия, 2005. — 527 с.

- Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. — СПб.: Медуза, 1993. — 463 с.

- Ardis A. Life as theater: Five modern plays by Nikolai Evreinov. — Michigan: Ardis, 1973. — 272 p. 18. Jons E. The Life and Work of Sigismund Freud. — Vol. 2. — New York: Basic books, Inc., 1955. — 512 p.

Ольга Юрьевна Славина

Кандидат филологических наук, доцент, студент АНО ВО «ВЕИП»

Статья из сборника научных трудов по материалам конференции «Век психоанализа в России» 03.12.2022